2025年6月9日(月)、大阪市立中央区民センターにて、大阪区民カレッジ中央校の生徒様に向けて、セミナーを行いました。

大阪の特徴的な歴史や文化をクイズ形式で出題し、神宗についての紹介から始まり、昆布の歴史、うま味、世界と日本とのだしの違いについて、実際に試食や試飲、削り節体験を通じて、改めてその基本に触れながら、理解を深めていただきました。

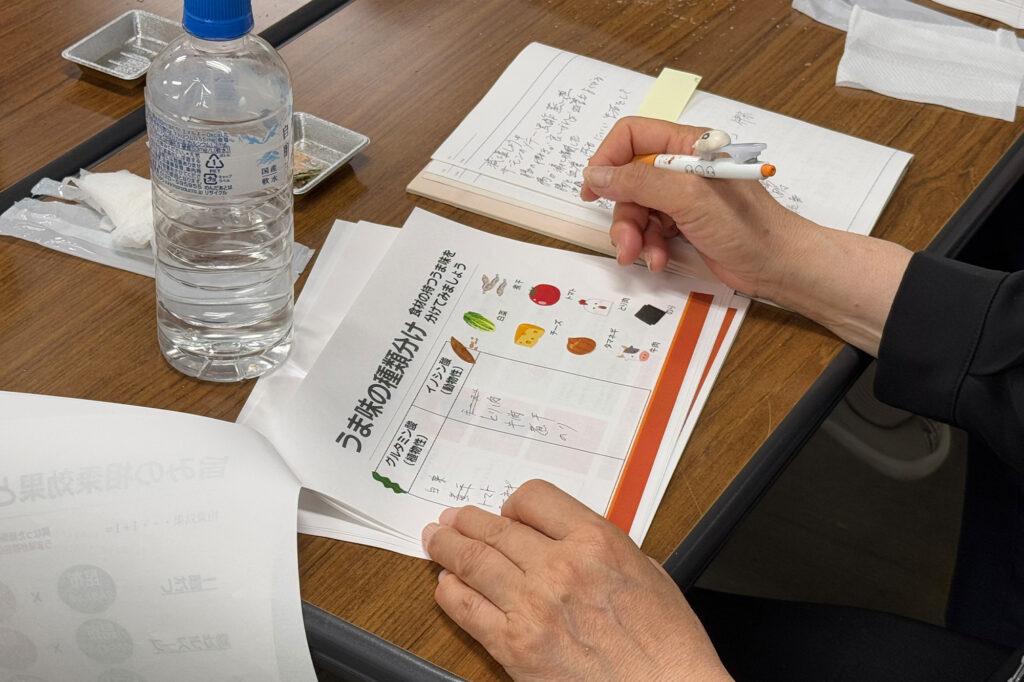

セミナーの様子

クイズで、大阪の食文化のルーツをたどる

堂島、中之島、ざこば、天満。八百八橋、蔵屋敷、米市場、などなど。普段からよく聞く地名でも、そこに昔何があったか、大阪がどうやって栄えたていたかなど、長く大阪に住んでいても知らないことはたくさんあります。そこで、知っておくとちょっと人に教えたくなるような大阪の歴史を、クイズ形式で出題しました。

簡単なクイズもありましたが、知らないこともあり、グループ内で盛り上がる時間となりました。

神宗について改めて知っていただく

受講者の中には、「神宗」についてご存知の方もいらっしゃいましたが、改めて神宗についての自己紹介を行いました。

江戸時代の大阪の歳時記を記した「久留米藩中之島蔵屋敷絵図」に描かれている「蛸の松」をパッケージに取り入れていること、代表商品である「利尻塩昆布山椒入り」を少しずつですがご試食頂きました。

水とだしの関係

だしは料理の土台ですが、そのだしを支えているのが水です。

日本は縦長の島国で、関西と関東では水の硬度が違います。硬度が違うことにより、だしの出方が違い、それによって料理の嗜好が関西と関東でそれぞれに発展していったことをお話ししました。

さらに、世界の料理を見てみると、だしの作り方では、西洋や中華料理では肉の旨みを抽出し、その肉の臭みを取るために野菜を入れ、長時間に立たせる必要があります。

その料理方法が根付いた理由として、ミネラルが豊富な硬水であるため、だしが抽出されにくいことを説明しました。

そして、水やだしで食材を炊くのではなく、他の旨みのある食材を油で炒めるなどの料理方法が発展し、今の食文化が自然と出来上がっていったのです。

日本料理は、昆布と鰹節の2つの素材だけで、旨みと香りを抽出します。日本料理の特徴として、①低カロリー、②旨みがメイン、③手軽で省エネという特長があるのです。

小山の食文化の歴史のお話に、受講者様たちは興味深く頷きながら聞いておられました。

まぐろ節削り体験

続いて、まぐろの荒節を削り器で実際に削っていただきました。

今回の受講者には初体験の方も多く、スタッフの見本を真似しながら、四苦八苦されて削られていました。すっすっと綺麗に削れる方もいれば、粉のような節しか削れず苦戦される方も…。

そして、削り立ての節を試食。

「旨みがすごい!」「いくらでも食べられる」と、削っては食べてを楽しんでおられました。

そして、昆布と削り節を一緒に試食し、口の中で「旨みの相乗効果」をダイレクトに感じていただきました。

旨みの相乗効果

料理の味は「5つ」しかないこと、基本五味について説明しました。

第5の味覚である「うま味」には動物性と植物性があり、この二つを掛け合わせると、「1+1=2」ではなく「7~8倍」に旨みが膨れ上がると言われています。

一番だしの引き方の実演

昆布の最高級と言われる香深産の利尻昆布だしをあたため、その場で鰹節を入れ、一番だしを引く実演を行いました。

温かい引きたての一番だしの美味しさを改めて感じていただきました。

そして、一番出汁に塩を加え、吸い地を作ります。ここで重要なのが「塩分濃度」。

最近では、ご自宅用にも塩分濃度計が販売されており、使われている一般家庭も徐々に増えてきています。

その人が「美味しい」と感じる塩分濃度は、育ってきた環境や家庭の味などにより人それぞれですが、一般的に「美味しい塩分濃度」というのは決まっています。

それが0.8%。これは人間の体液と同じ濃度で、これが一番美味しいと感じるとされています。

それよりも高い数値で「美味しい」と感じるか、低い数値で「美味しい」と感じるか。高い数値で「美味しい」と感じている場合、塩分の摂りすぎということになり、健康のためにはあまりよくありません。

健康な食生活を送れているかを確認するためにも、一度塩分濃度計で、自分の舌がどうか知る事が大事とご説明しました。

そこで、うま味をしっかり感じられるだしは、少量の塩分でも「おいしい」と感じることが出来ます。満腹感もあり、ダイエット効果も期待できるので、だしを使って作る日本料理は、健康かつ豊かな食生活にとても役立つということを再認識していただきました。

2時間の講義を通じて、昆布の歴史、和食におけるだしの大切さ、日本料理が私達の食生活を健康かつ豊かにしてくれることをお伝え出来ました。

また、最後の質疑応答でも、そばにおける関東だしと関西だしの違いなど、身近なだし文化についてもお話でき、今後も日常レベルでのだしに注目していただけるのではないかと思います。

受講者の方々の今後の食生活が、より豊かになることに繋がれば幸いです。

お知らせ一覧

お知らせ一覧